«Сарафанное радио» – лидер отечественной медиасферы

Согласно официальной точке зрения, друзья, родственники, коллеги по работе пользуются наибольшей популярностью среди источников информации в Беларуси.

Слово «интернет» в анкете НИСЭПИ впервые появилось в марте 1999 г. Доля пользователей «мировой паутиной» составила 4% и лишь на один пункт превысила ошибку выборки. При этом только каждый пятый респондент отметил, что пользуется компьютером (главным образом вне дома, см. табл.).

Распределение ответов на вопрос: «Пользуетесь ли Вы компьютером?»

|

Вариант ответа |

% |

|

Да, пользуюсь компьютером дома |

3 |

|

Да, пользуюсь компьютером на работе |

8 |

|

Да, пользуюсь в др. местах (у знакомых, в библиотеке и др.) |

9 |

|

Нет, компьютером не пользуюсь |

80 |

За 16 лет доля интернет-пользователей в Беларуси среди взрослого населения (от 18 лет и старше) увеличилась в 16 раз и составила в марте текущего года 63%.

А теперь откроем отчет Информационно-аналитического центра (ИАЦ) при Администрации президента «Медиасфера Беларуси» за 2014 г. Цитирую: «Согласно полученным данным, более половины жителей Беларуси (58,6%) прибегали к услугам сети Интернет. В 2010 г. уровень проникновения Интернета, в рамках аналогичного исследования, составил 48,6%».

Разница незначительная. Но ИАЦ провел опрос в апреле 2014 г, т.е. за год до последнего опроса НИСЭПИ. Если же мы обратимся к мартовскому опросу НИСЭПИ за 2014 г. то результаты совпадут практически полностью: ИАЦ – 58,6%, НИСЭПИ – 60,2%!

Для того чтобы понять, какую ценность представляет совпадение результатов, обратимся к январскому интервью директора ИАЦ Алексея Дербина: «…если сама организация (НИСЭПИ. - С.Н.) находится вне Беларуси и фактически проводит опросы дистанционно, то о каком качестве здесь может идти речь. Такие социологические исследования вообще не имеют смысла с точки зрения науки».

Практика – критерий истины. И по другим медийным вопросам «бессмысленные» данные НИСЭПИ ничем принципиально не отличаются от высокопрофессиональных данных ИАЦ.

Но что у нас получится, если мы покинем медиасферу и попытаемся сравнить ответы респондентов на политизированные вопросы? К сожалению, провести такое сравнение мы не сможем. На сайте ИАЦ соответствующая информация отсутствует.

В том, что она имеется, сомневаться не приходится. В разделе «Социологические исследования» читаем: «Сегодня Центром ведется аналитическая деятельность по стратегическим направлениям государственной политики. К основным задачам ИАЦ относятся анализ внутриполитических процессов, оценка политической ситуации в стране и подготовка предложений, направленных на оптимизацию взаимоотношений между государственной властью и обществом. В сущности, тематика проводимых социологических исследований разнообразна и охватывает практически все стороны жизни белорусского общества».

Вот так, черным по белому. Как тут не вспомнить Владимира Высоцкого: «Удивительное рядом, но оно запрещено!» Для тех, кто забыл, напомню, что это строка из песни «Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное - невероятное" из сумасшедшего дома – с Канатчиковой дачи». Параллели, полагаю, очевидны. Пояснить их не требуется.

Первый общенациональный опрос в Советском Союзе провел ВЦИОМ в 1989 г. Участи лженауки социологии при коммунистах удалось избежать, но особой поддержкой она не пользовалась. Для принятия стратегических решений Кремлю вполне хватало аналитических записок из «компетентных органов», составленных на основании агентурной информации и обобщений писем трудящихся (жалоб/доносов). Одно из таких писем и подсказало Высоцкому сюжет для песни.

Современная политическая элита в Беларуси пользу от социологических опросов оценила. Но одновременно она осознала и опасность, которую официальным мифам о едином народе и запредельном уровне поддержки главы государства несут реальные социологические знания.

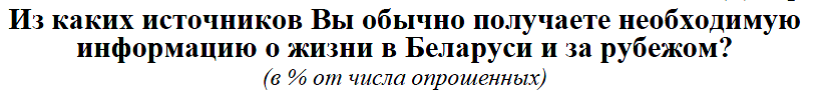

Тем не менее, отчет «Медиасфера Беларуси» за 2014 г. представляет интерес для профессиональных работников СМИ. Отдельное его достоинство – динамические ряды за 2009-2014 гг.

В частности, из приведенной ниже диаграммы следует, что за рассматриваемый период снизилась численность граждан, использующих традиционные СМИ как источник информации. В большей степени сократились аудитории печатной прессы (с 62,9% до 43,8%5) и радио (с 42,4% до 28,2%), в меньшей – телевидения (с 91,0% до 85,6%).

И в век интернета телевидение остается самым значимым источником информации среди СМИ. По десятибалльной шкале в апреле 2014 г. респонденты оценили его в 8.0 баллов. На втором месте – газеты, журналы (6,7). Интернет по степени важности разместился на третьем месте - 6,2 балла, радио – на четвертом – 4,9 балла.

Еще раз подчеркну, что речь идет о СМИ. Абсолютным же лидером неожиданно оказалось «сарафанное радио» (друзья, родственники, коллеги по работе) – 8,8 балла!

«Сарафанное радио» – это слухи. Как правило, их популярность в качестве источника информации возрастает в условиях кризисов. Понятно, что слово «кризис» в отчете ИАЦ отсутствует. Но шило в мешке не утаишь даже с помощью предварительно отредактированной социологии.